柯小兵 | 基于全域土地综合整治的东莞市国土空间治理路径

基于全域土地综合整治的东莞市国土空间治理路径

广东省土地调查规划院 柯小兵

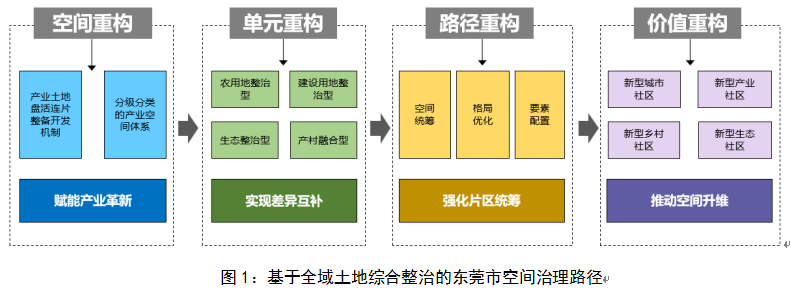

当前,我国省市县国土空间总体规划基本批复完成,国土空间治理从“蓝图绘制”迈向精准治理新征程。全域土地综合整治作为空间治理体系创新的重要抓手,为破解城乡空间治理难题提供了新路径。本文以高度城市化典型地区东莞市为例,针对东莞市国土空间特征与治理难点,以全域土地综合整治为牵引,凝练激发活力、营造魅力、增强韧性、预留弹性四大核心思路,并提出空间重构、单元重构、路径重构、价值重构四大治理路径,以期为其他高度城市化国土空间治理提供经验借鉴。

1. 国土空间治理从“蓝图绘制”迈向“精准治理”新征程

针对我国城乡发展失衡、空间格局无序、生态环境破坏等现实问题,2018年,党中央、国务院作出建立国土空间规划体系并监督实施的重要部署,推进实现“多规合一”,促进城市治理体系和治理能力现代化。截至2025年5月,“多规合一”的国土空间规划体系基本形成,全国省市县国土空间总体规划基本批复完成,国土空间规划“一张图”实施监督信息系统逐步上线运行,标志着法定化的国土空间开发保护蓝图基本绘制完成。各级国土空间总体规划批复实施的同时,大数据、人工智能、遥感监测等技术不断迭代突破,为精准识别空间问题、实时监测治理效果提供技术支撑,推动国土空间治理从“蓝图绘制”逐步迈向“精准治理”新征程。

2.全域土地综合整治是实现国土空间治理的重要抓手

在新型城镇化与乡村振兴协同推进的背景下,国土空间治理面临资源约束趋紧、空间利用低效、生态功能退化等系统性挑战。传统单一要素治理模式已难以应对“三生空间”的复杂交互需求。全域土地综合整治突破传统的土地整理范畴,依托“多规合一”的国土空间规划体系,构建起“空间诊断-系统修复-功能提升”的治理闭环,实现了从被动修复向主动调控的治理范式转型。通过创新“三区三线”布局优化、增减挂钩、权属调整、资金奖补等实施政策,有效破解空间治理中“政府失灵”与“市场失灵”并存的困境,推动构建政府主导、多元主体共治的新型治理格局。

东莞市位于广东省中南部、珠江口东岸,西北接广州市,南接深圳市,东北接惠州市。作为粤港澳大湾区核心城市,是典型的高密度城市化地区,国土空间特征鲜明且治理挑战突出。

1.土地利用效率与空间品质不高

东莞地处穗深港经济走廊节点,制造业高度集聚,导致土地开发强度逼近 50%,常住人口城镇化率92.83%,远超国际警戒线。与之相对应的,东莞市空间布局整体呈现均质化、离散化的特征,空间品质与空间效益不高,现有空间布局难以满足东莞市城市功能高质量发展的需求。

2.产业空间难以支撑产业发展

第二产业占比较大,2023 年东莞市三次产业比例为 0.3∶56.6∶43.1,第二产业增加值6478亿元,其中先进制造业、高技术制造业增速较高,产业发展动力充足。另一方面,由于东莞市“直筒子市”架构下28个镇街独立性强,导致其空间结构呈现“镇村主导”的用地碎片化特征,工业用地占比超 30%,而其中又以村级工业园为主,工业用地粗放低效利用情况普遍存在,导致城乡空间割裂,东莞小河片区沥江围工业区150亩的土地中,26宗地块分属16名权益主体,连片统筹难度较大。

3.设施配套水平与居民需求矛盾突出

东莞市作为广东省的外来务工大市,密集的传统第二产业吸纳了大量的流动人口,东莞市外来流入人口约917万,占常住人口总数的88%,其中以15—59岁人口为主,占比约81%。以青壮年劳动力为主的庞大的外来人口,造就了东莞市巨大的消费潜力,促进了商业业态的多样化。同时,也带来了公共服务设施与基础设施的供需失衡,尤其是居住、生活消费需求与村级工业园布局结合带来城中村集聚发展,对城市治理能力提出了更高要求。

4.生态空间和农业空间分散破碎

东莞市域总体呈现南部依山、北部沿江、西部滨海的自然地理格局,拥有山水林田湖海等丰富的自然资源要素。但快速的城镇开发建设导致生态空间和农业空间数量减少、布局碎片化现象明显,以洪梅镇为例,全镇1500亩永久基本农田分成 169 个图斑,其中小于 5 亩的图斑达120多个。

1.激发“活力”,优化格局促进空间增效

一是针对高度城市化地区普遍存在的用地零散、权属复杂、功能混杂等空间碎片化问题,通过全域土地综合整治系统性重构空间格局、精准化激活关键节点,发挥集聚效益。如杭州市余杭区未来科技城通过整合12个村级工业园,将分散的3800亩工业用地置换集聚为2个现代化产业园区,整治后土地节约率达45%,单位GDP产出提升4倍,实现从“低散乱”向“高精尖”的跨越式转变。广州市黄埔区迳下村以“功能完整性”为导向,以探索建设未来社区为抓手,重点推进土地整合与功能分区优化,打造全省首个“未来乡村”。二是通过空间腾挪政策创新,将有为政府和有效市场紧密结合,完善多元主体利益调整机制,实现多方共赢。如佛山南海通过地券、房券、绿券的“三券”机制,有力推动实现产业用地整合连片、建设用地集约利用、农业用地规模经营、生态空间精细修复等整治目标,推动构建城乡融合发展新格局。

2.营造“魅力”,复合利用促进城景交融

以全域土地综合整治平台为依托,可以从以下三方面入手,打造自然城景交融的宜居宜业宜游环境。一是结合农用地整理与点状供地打造都市“产业田园”,推动耕地集中连片,结合点状供地植入农文旅设施,探索“产业田园”+生态文旅的建设模式;二是结合建设用地整理与产业导入打造文旅乐园,布局文旅观光、 餐饮住宿、研学科普、康体健身等设施,为全年龄段人群提供多元化都市休闲体验;三是推进“生态修复+”打造连片休闲观光公园,通过开展林相提升改善林分结构、提升森林质量,打造高品质森林公园,积极活化滨水空间,打造集体验、观赏餐饮、游乐于一体的滨水空间。例如上海市“郊野公园”依托市级土地整治项目、低效建设用地减量化等各类土地整治工程,打造了46平方公里的生态野趣开敞空间;深圳市实施“山海连城计划”,实现了从“生态资源保护与管控”到“绿色公共空间规划布局”,再到“魅力生态空间体验精细营造”的“接力跑”。

3.增强“韧性”,生态修复保障城市安全

高度城市化地区是人和物高密度集聚、高频次互动的复杂巨系统,兼具精密性、高效性,同时也面临更多不确定性和未知风险。为应对频发的各类安全底线问题,全域土地综合整治首要解决的问题就是如何构建韧性国土空间,以更宽泛的综合治理思维构建整体性的城市安全系统。在全域土地综合整治中,重点从三方面保障高密度城市的安全底线。

一是统筹增量与存量,积极盘活城市低效和闲置资源,保障韧性安全空间建设;二是加强城市精细化管理,推进老旧小区、“城中村” 等高风险区域的安全改造,推动防灾减灾空间整治整合与与城市更新、城市体检一体化运作;三是聚焦城市生态安全重要节点,谋划实施重大生态修复工程,筑牢国土空间生态安全格局。

4.预留“弹性”,面向未来打造亮点示范

通过战略留白、弹性单元、低效用地再利用等方式,为高度城市化地区预留新质生产力发展所需要的空间载体,推动城市在有限空间中释放创新潜力。一是划定“战略留白区”。例如上海奉贤新城划定257.1公顷战略留白空间用于重大项目建设。二是编制“弹性发展单元”。采用混合用地兼容研发、生产、商业功能,适应产业迭代需求。三是推动低效用地再利用。通过“亩均效益评价”等路径筛选低效用地,推动腾退或功能置换,积极推动利用老旧厂房、仓储用地改造为新型产业载体,例如北京首钢园转型冬奥园区+科技办公,实现低效用地再开发。四是打造适应新质生产力的新型产业社区。以“链条突破 +场景应用+生态协同”为核心,通过政策引导、空间弹性规划、人才集聚与开放创新,构建适应新质生产力发展的新型产业社区。例如西安高新区以丝路科学城为核心,形成未来产业孵化器、加速器、聚集区的梯度空间格局。

1.空间重构:赋能产业革新

以全域土地综合整治为抓手,通过市域范围内农用地整理、建设用地整理、生态保护修复等技术手段,打破镇街管理壁垒,充分挖掘东莞市城乡发展空间潜力,推动国土空间连片开发。东莞市积极创新产业土地盘活连片整备开发机制,划定连片标准化产业片区,建立统筹规划及资源投放机制,探索片区“征地统筹、利益统分”开发模式,推动低效用地盘活,实现城市空间重构,赋能产业集聚发展。东莞市依托广深科创走廊、松山湖科学城、滨海湾新区等战略节点,集中连片打造以先进制造业、高新技术制造业为主体的产业空间,结合一二三产融合的农文旅发展近郊经济,构建“市级综合性产业新城—市级重点产业基地(平台)—镇级现代化产业园区—镇村低成本产业空间”分级分类的产业空间体系。通过全域土地综合整治,实现差异化的空间资源要素配置,推动东莞高度城市化地区的“空间重构”。

2.单元重构:实现差异互补

基于各镇地域特色和高质量发展重点,以镇域功能定位为基础划定实施单元,既能激活基层治理活力,又能通过市级统筹实现全域系统优化,实现差异互补和共生共荣。作为全国罕见的“市-镇”直连型行政体制代表,东莞市4个街道、28个镇的扁平化治理架构,既赋予基层单元高度的发展自主权,也导致空间资源碎片化、镇域竞争同质化等深层矛盾。在严守耕地红线与生态底线的前提下,允许各镇根据资源禀赋选择“农用地整治+”“建设用地整治+”“生态整治+”或“产村融合+”等主攻方向,并通过指标流转、飞地协作等机制,构建镇域功能互补、全域协同联动的治理格局。如洪梅镇打造水乡耕地集聚整治单、塘厦镇建设产城融合单元、麻涌镇营造水乡生态单元,这种“一镇一策、多镇成网”的整治路径,实现了市域层面内单元的重构整合,成为破解“全市一张图”与“镇街千张脸”矛盾的关键。

3.路径重构:强化片区统筹

为破解东莞各镇街各自为政、难以跨镇街统筹资源要素的困境,建议以“片区统筹”为抓手,构建“空间统筹 — 格局优化 — 要素配置”三位一体的治理路径。空间统筹方面,通过全域全要素“一盘棋、一盘账”,强化战略区域协同,实现产业规划与空间规划的统筹联动。整治格局方面,可借鉴宁波市全域谋划六大重点整治区域的经验,在全市层面划分若干个功能复合型整治片区,并明确各片区主导整治方向。生态维育方面,全域统筹构建蓝脉绿网,以东江流域、茅洲河、巍峨山、大岭山等山水要素为基础,与深圳、惠州共建山—江—海生态区域格局。要素配置方面,借鉴高州市通过永农调出、全市范围建设规模腾挪助力产业主平台扩园升级的经验,推进跨镇街统筹建设用地腾挪指标,用于扩展高价值产业平台用地空间。以片区统筹为抓手,整合空间、生态与要素配置,实现国土空间治理的路径重构。

4.价值重构:推动空间升维

以全域土地综合整治为抓手,面向未来生活和生产场景,分级分类构建“新型”社区。

在中心城区和镇街核心区,打造以居住为主要功能,公共服务设施便利、全龄友好、绿色智慧的新型城市社区。在镇村工业园,强化产业服务与公共服务配套,打造功能复合、职住平衡、服务配套、生态宜居的新型产业社区。允许在产业用地的混合功能、开发强度、产权分割等方面适当突破,满足工业企业的研发、办公、中试等功能需求,为新质生产力的发展提供高价值空间保障。在乡村地区,从满足乡村居民生产、生活需求角度,补齐乡村振兴建设所需设施配套,促进城乡要素流动,提升乡村居民生活品质。在郊野公园等生态型地区,统筹推进农业、生态与文化旅游发展,打好生态牌、走好绿色路,打造人与自然和谐共生的生态社区样板。通过多类型新型社区的建设,提升空间品质效用,实现价值升维(图1)。